塗装には切って切れないどうしても必要な時間があります。それが乾燥時間です。

「塗装したけど乾燥時間にどれぐらい時間がかかるのかが分からない。」

「強制乾燥しようと熱を加えたら仕上がりが悪くなった。」

今回はそのような乾燥時間や強制乾燥について紹介していきます。

また強制乾燥の意外な落とし穴もご紹介していきます。

乾燥時間とは

塗料は中に入っている溶剤等が蒸発することで乾燥し定着していきます。ただし、常温で蒸発するのを待っているとかなりの時間がかかってしまいます。

そこで熱を加えることで溶剤や水分の蒸発及び、主剤と硬化剤(ハードナー)の反応が早くなり、作業効率が上がるとともに塗装品質の向上を図ることができます。

【作業効率が上がる=次の工程にすぐに移れる】ということなので、クリヤー塗装に入れたり、磨き工程に入れたりするので、時間の短縮に繋がってきます。

このように熱を加える乾燥方法を強制乾燥と言い、60度~80度に加熱します。

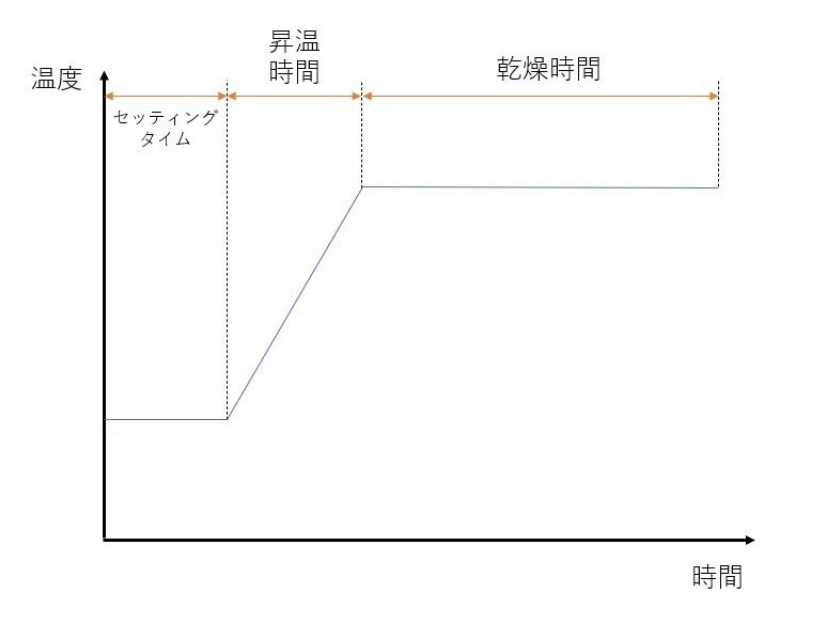

こちらのグラフをご覧ください。

強制乾燥には3つの要素があり、それらが重要になってきます。

グラフではセッティングタイムとありますが、この時間は温度を上げていません。

いきなり温度を上げたほうが乾燥も早くて良いのではないかと思いますが、綺麗に仕上げるにはセッティングタイムも重要になってきます。

セッティングタイム

強制乾燥する際には、塗装後すぐに熱をかけるとピンホールなどの不良が発生し易くなります。ある程度溶剤が蒸発するための時間とるようにしましょう。

この時間を「セッティングタイム」と言います。

イメージでは熱したフライパンにいきなり水を注ぐと、一気に蒸発しようとして気泡がたくさん出てくるような感じです。

そのため最初は温度を上げずに、徐々に溶剤等を蒸発させていきます。

昇温時間

乾燥時間は塗装したものが一定の温度になってからの時間を表しています。

実際の作業では、その温度になるまでの時間(昇温時間)を考慮する必要があります。

例えば乾燥時間が20分と記載してあるものは、塗装してから20分ではなく、規定温度になってから20分ということになります。

乾燥時間

乾燥の要因として【温度】【時間】【膜厚】が挙げられます。乾燥設備、昇温時間、温度のばらつき(温度分布)、また塗膜が標準膜厚に比べて厚くないか等を把握しておく必要があります。

乾燥時間は通常、60度~80度ですが、塗料によって異なりますので

テクニカルデータシートを参照の上、指定された温度と時間で乾燥させましょう。

以上をまとめると、塗料の種類に合わせたセッティングタイムをしっかり取って頂くこと、そして昇温時間を考慮し、十分に温度が上がってからその塗料にあった乾燥時間で熱することが必要になります。

その際、膜厚が厚くなっていると、乾燥時間が伸びる傾向にあるので注意が必要です。

乾燥器の種類

それでは強制乾燥させるにはどのような物が必要になってくるのでしょうか?

乾燥機は短波や中波の波長を出して塗装を乾かしています。

波長の違いで塗装の表面や内部の乾き方が変わってきます。

しかしそれでは乾燥にムラができるため効率や仕上がり等に差が出来てきてしまいます。

なので昨今はカーボンヒーターが主流になっています。

カーボンヒーターは短波型や中波型ヒーターに比べ内部にも均一に熱が届くためムラの無い仕上がりになります。

カーボンヒーターもいろんなメーカーさんが出しているので、興味のある方は塗装乾燥用ヒーターから一度ご参照ください。

画像:マルテー カーボンヒーター3灯式

まとめ

今回は塗装の乾燥時間について紹介してきました。

強制乾燥をしなくても塗装は乾燥していきますが(一部の塗料を除く)、強制乾燥をすることで効率も仕上がりも良くなっていくことがあります。

今回は主に車の塗装について紹介しましたが、車であっても小さい部品の塗装、また車以外の塗装でも乾燥時間の考えは同じです。

今回皆様に一番お伝えしたかったのが、乾燥時間は塗装したものが一定の温度になってからの時間ということです。塗装してからの時間ではないんですね。

これは意外な落とし穴だと思いますので、皆様もご注意ください。

さらにセッティングタイムで、強制乾燥する前にある程度溶剤等を蒸発させてやる必要もあります。これにより、塗装のピンホール等も防げるので必ず時間を設けましょう。

それでは今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント