微調色の必要性

今回は微調色の必要性とやり方について記載していきます。

そもそも何故、微調色が必要なのでしょうか?データ調色

だけでは不足なの?等、疑問に思われると思います。

結論を言えば、データ調色で色が合致する場合と、合致しない

場合があります。理由は様々なのでここでは割愛しますが、

データ調色で色が合致しなかった場合は微調色が必要になります。

データ調色の結果、実車と調色した色が違えば、不足原色を追加し、

再度棒塗り→乾燥→調色を行います。(この工程を微調色と呼称)

不足原色の選定

微調色に際して、経験がある場合は大体どの原色が不足しているか

ある程度の予測をつけることが可能です。が、経験が不足している

場合は、下記の方法で微調色を行ってください。

<注意点>

塗料のメーカーや種類によって、原色の特性は異なります。

例えば日本ペイントのレアルを普段お使いの職人さんが、

ロックペイントのプロタッチの調色を行うことは、新しい

種類の塗料を使うこととなり、原色の特性の理解が追加で

必要になります。

塗料の種類を変更して、原色の特性が分からなくなった場合も

以下の要領で微調色を行ってください。

<1>工程1 小分け

計量調色をした塗料の中から、使用した原色の数だけ各10cc程度小分けする。

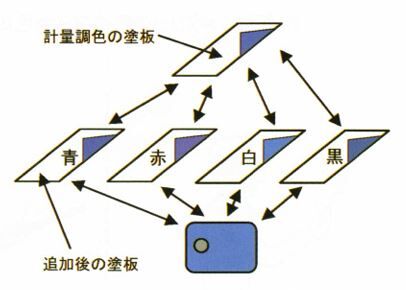

<2>工程2 各原色の追加

各原色を、配合割合の20%を各容器に入れて、よく撹拌する。

<3>工程3 塗装と比較

各々を塗板に塗装し、乾燥後に比色する。

・実車に一番近づいた原色を選ぶ

・計量調色した塗板と、それぞれ追加した塗板を比較して、

各原色の色足を覚える。

→原色の色足を覚えることにより、次回からの微調色が早くなります。

おすすめの関連商品

ちなみに調色に関する書籍が出ていますのでご紹介。

調色に使用する板というかフィルムはこちら

以上になります。

コメント