塗装をする時に【ストレーナー】は使用していますか?塗装をする時は基本的に塗料とシンナー等を混合して使用すると思います。

調色カップで塗料を作り、それをスプレーガン等のカップに入れるわけですが、その時にストレーナーを使用することでトラブルを回避することができます。

今回はそんなストレーナーの役割や種類について紹介していきます。

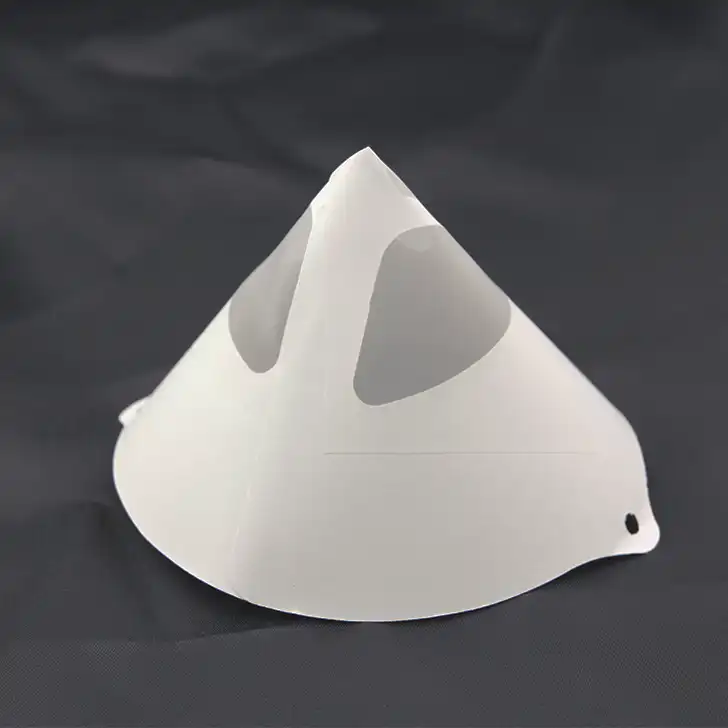

ストレーナーとは

ストレーナーとは塗料を【ろ過】するための物です。

基本的にメッシュ構造になっており、塗料に混ざってしまった不純物を取り除くために使用します。

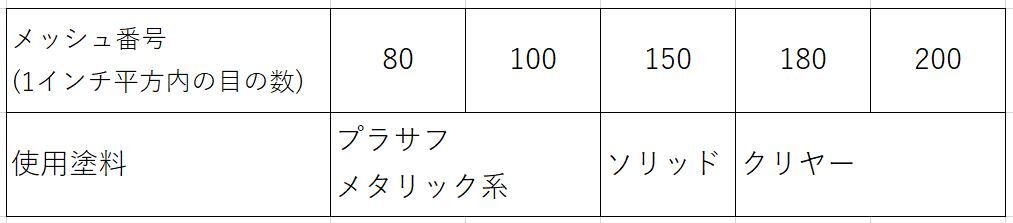

ストレーナーには目の粗さがそれぞれあり、使用する塗料によって使い分けます。

塗装屋さんによっては「一種類しか使わない」というお店もあるかと思いますが、塗料により使い分けることで効率も変わってきます。

具体的には【プラサフ】【ソリッドカラー】【クリヤー】で粗さを変えると良いかと思います。

ストレーナーを使用する理由

上記でも書きましたが、ストレーナーは不純物を取り除く物です。

「塗料に不純物が入っているの?」と思いかもしれませんが、塗料は基本的にシンナー等と混合させて使用します。

その過程でほこりや鉄粉等の不純物が入ることがあります。

また塗料の保管方法によっては塗料の沈殿や膜が張ることがあります。

ある程度除去しても、どうしても取り除けなかった膜が混ざる可能性も十分にあります。

そのまま塗料を吹き付けると、塗装面にブツとなって残り、ブツ取り作業をしなくてはならなくなります。

ですがストレーナーを使用することでこういった不純物を取り除くことができるため、効率アップや、仕上がりに影響してくるのです。

ストレーナーを使い分ける理由

ペイントストレーナーには目の大きさ別に種類があり、ろ過する塗料の種類により使い分けることが推奨されています。

使い分ける理由は、塗料中に使用されている顔料粒子の大きさに関係しています。

最適なメッシュ番号の目安を表にしましたので参考にしてみてください。

アルミ顔料、プラサフ顔料は粒径が大きく、目の細かいストレーナーを使用すると簡単に目詰まりしてしまいます。

逆にクリヤーを80番でろ過すると、ブツが混入するリスクが増大します。

番手を大きくする(メッシュの目を細かくする)ことで、ブツ混入のリスク低減→作業効率のUPが見込めます。

ですがプラサフを80番でろ過すると、すぐに目詰まりを起こしていつまで経ってもサフがストレーナーを通過せず、作業を始めることができません。

このように塗料の種類によってストレーナーを変えることで作業効率が良くなります。

まとめ

今回は【ストレーナー】について紹介してきました。

塗料をろ過するためだけの物ですが、塗料をストレーナーに通すか通さないかで仕上がりに影響してきます。

ストレーナーは基本的に使い捨てなので、毎回使用する、また種類を揃えるのが勿体ないと思われるかもしれませんが、作業効率が上がるため使用していきたいです。

不純物を取り除く=スプレーガンの詰まりも解消することになるので、メンテナンスもしやすくなります。

仕上がりも良く、ガンにも優しくなるので、今まで使用していなかった方は是非使用してみてください。

また一種類しか使用していなかった方なら、塗料にあった種類も使用してみてください。

今回紹介したストレーナーはPRO HONPOでも各種取り扱っております。

この他にも塗装関係の記事を書いていますので、よろしければ是非合わせて読んでいただければ幸いです。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント