今回はエアブラシの塗装方法について紹介していきます。

エアブラシを使えるようになると、缶スプレーでは出来ない塗装や表現が可能になるので、塗装を今よりももっと綺麗に仕上げたい!という方必見です!

そのためにはいくつかの注意点もあるので、そちらの方も一緒に紹介していきます。

エアブラシによる塗装法

エアブラシによる塗装はいくつかのパターンに分かれてきます。

まずは簡単にそのパターンによる違いを見ていきましょう。

対象物との距離

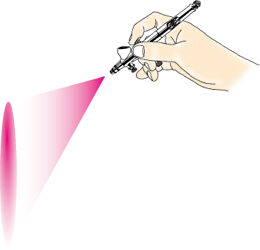

エアブラシから噴射された塗料は、エアブラシと吹き付ける対象との距離・塗料の吐出量・吹き付け対象との角度によって、塗装の状態が変わります。

まず、エアブラシと吹き付け対象との距離ですが、距離が近いと吹き付け範囲が狭く、また吹き付けた塗料の密度が高いため濃い吹き付けになります。

反対に距離が遠いと、吹き付け範囲が広がり、塗料の密度が低くなり薄い吹き付けになります(距離が近い場合と遠い場合のエア圧や吐出量な同条件の場合)。

エアブラシアートはこれらの特性を活かし、はっきりとした箇所やグラデーションなどを生み出していきます。

吐出量による違い

続いて塗料の吐出量ですが、距離などによって変えていかねばなりません。

例えば吹きつけ距離が近い場合に塗料の吐出量が多いと、濃くなりすぎるだけでなく、塗料がタレてしまいます。

微妙なグラデーションなどが特徴であるエアブラシではこの状態はあまり好ましくありません。

反対に吹きつけ距離が遠い場合に塗料の吐出量が少ないと薄くなりすぎてしまいます。

その距離に見合った吐出量と吐出量による色に変化など色々試し、自分の思い描いた線やグラデーションなどを表現できるようになりましょう。

また、吹き付け対象に対して斜めに噴射すると、手前が濃く、エアブラシのノズルから遠くなるにつれ、薄くぼかしたような色合いになります。

対象との傾斜が強く、ノズルから遠くなるにつれ噴射の勢いは弱まりますので、ムラの原因にもなります。

美しく均等に塗装を行うためには吹きつけ対象に対して、垂直にエアブラシを構えるようにしましょう。

エア圧力による違い

あくまでも私個人の私見ですが、プラモデルの塗装を想定するならば、塗装する対象から

「5~6cm」離して塗装することをオススメします。

圧力はホースの長さやコンプレッサーの性能によって左右されますが、レギュレーターの圧としては0.08MPa~0.1MPa辺りを狙うと距離とのバランスが良いと思います。

色によっては隠ぺい力が弱い物もあり、2~3度塗り重ねることで美しい仕上がりになる色が

あります。エアブラシの基本は、焦らず、丁寧に着実に塗装することです。

まとめ

今回はエアブラシによる塗装法を紹介してきました。

一概にこう塗らなければいけないということはありませんが基本的に

- 対象物との距離を均一にする

- 吐出量は一定に

- 圧力に注意する

の3点が主な注意点になります。

本塗装をする前に厚紙等に試し吹きすると、失敗がかなり少なくなるのでおすすめです。

また角度で色合いが変わってきますので、グラデーションを付けない場合は角度にも注意してください。

対象物を固定し、エアブラシを持つ反対の手でエアブラシを持つ腕を支えてあげると、ブレもなく綺麗に塗装することができます。

右利きの方なら左手で右手を支えてあげる感じですね。

何よりも焦らない・急がない・丁寧にが大切なのでリラックスしながら塗装を楽しんでください!

塗装法以外にも使用したエアブラシの洗浄方法や、エアブラシの種類についても記事にしています。

よろしければこちらも参考にしてみてください。

エアブラシの基本的な持ち方の紹介はコチラから

それでは本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント